Auf dem weitläufigen Gelände der Leichtathletik-Abteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen kommt man schnell mit lebenden Legenden in Kontakt. „Entschuldigung, wissen Sie, wo ich den Messplatz für Stabhochsprung finde?“, frage ich eine große, schlanke Frau im Trainingsanzug. „Der ist in der neuen Halle weiter hinten, geradeaus und dann rechts halten“, antwortet sie. Ich schaue nochmal hin, bin mir nicht sicher und hake nach: „Sagen Sie, sind sie nicht Ulrike Meyfarth?“ Diese Frage scheint Ulrike Nasse-Meyfarth öfter zu hören. „Ja, die bin ich“, bestätigt sie mit einem leisen Stöhnen. Ich bin platt. Noch bevor es richtig losgeht, bin ich bereits einer zweifachen Olympiasiegerin begegnet. Meine Auskunftgeberin stand als sechzehnjährige Hochspringerin in München 1972 ganz oben auf dem Treppchen und zwölf Jahre später in Los Angeles holte sie nochmal Gold.

Wenig später betrete ich die Leichtathletik-Halle auf der Fritz-Jacobi-Sportanlage in Manfort, einem Ortsteil von Leverkusen. Das lichtdurchflutete Gebäude ist seit 2001 das Zuhause von einem Großteil der besten deutschen Leichtathleten. Die Sportler nennen die Halle liebevoll ihr Schmuckkästchen. Hier gibt es eine 200-Meter-Bahn, Weitsprunggruben, Stabhochsprunganlagen und jede Menge Utensilien für ein effektives, professionelles Training. Dazu zählen auch die rund 400 Stabhochsprung-Stäbe in allen Längen und Härtegraden für Einsteiger, Könner und Weltmeister.

Auf der anderen Seite der Laufbahn an einer der beiden Stabhochsprunganlagen sitzen meine beiden Gesprächspartner bereits vor den Bildschirmen. Der eine ist Dr. Falk Schade, der beim Olympiastützpunkt Rheinland in Köln für die biomechanische Leistungsdiagnostik zuständig ist und den Messplatz Stabhochsprung in Leverkusen leitet. Neben ihm Jörn Elberding, der Bundestrainer für Stabhochsprung Männer. Die zwei wollen mir heute alle Fragen beantworten, die mir unter den Nägeln brennen: Wie kommt ein junger Mensch auf die verrückte Idee, ein „Stabi“ zu werden? Riskiert man in dieser abgefahrenen Disziplin nicht bei jedem Versuch Kopf und Kragen? Aber vor allem will ich wissen, wie dieser weltweit einmalige Messplatz funktioniert, was sich mit dieser Mischung aus Sensorik, Kameratechnik und Software alles erfassen, analysieren und auswerten lässt und warum Weltklassespringer auf diese Technik setzen.

Apropos Technik. Die spielt in der Leichtathletik schon immer eine wichtige Rolle. Das fängt bei ultraleichten Laufschuhen an, geht weiter über die Zeit- und Weitenmessung und endet bei der Spidercam, die an gespannten Seilen entlang rast und ganze Stadien abdeckt. Doch mit dem Messplatz in Leverkusen, der rund eine halbe Million Euro gekostet hat, wird das Ganze auf die Spitze getrieben. Allerdings ist der Stabhochsprung genau die Disziplin, bei der sich dieser Aufwand so richtig lohnt. Ein Sprung mit dem Stab, von der Ablaufmarke bis zur Landung auf der Matte, setzt sich aus 24 einzelnen Bewegungsabläufen zusammen, die der Athlet in wenigen Sekunden nacheinander abruft. So jedenfalls fasst es Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger zusammen. Unvergessen ist sein Auftritt im aktuellen Sportstudio Ende der neunziger Jahre, als er sich samt Stab auf den Boden legte und alle Phasen anschaulich demonstrierte, die sich üblicherweise in einer Höhe zwischen 4 und 6 m abspielen.

Was aber den Stabhochsprung von allen anderen Disziplinen unterscheidet ist der Energieaustausch zwischen Athlet und Stab während des Sprungs. Hat sich zum Beispiel ein Weitspringer vom Brett abgestoßen, dann lässt sich an der maximal erreichbaren Weite nichts mehr ändern. Die ist durch die Anlaufgeschwindigkeit und die Dynamik im Absprung vorgegeben. Oder physikalisch ausgedrückt: Der Springer kann dem Gesamtsystem nach dem Absprung keine weitere Energie hinzufügen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Wurfdisziplinen. Hat der Diskus die Hand des Sportlers erst verlassen, ist an der Weite nicht mehr zu rütteln. Nicht so beim Stabhochsprung. Hier verrichtet der Sportler nach dem Absprung Arbeit am Stab und kann so zusätzliche Energie in das System pumpen. Muss er auch, denn sonst käme er über eine Sprunghöhe von 5 m nicht hinaus und den aktuellen Weltrekord von 6,16 m dürfte es gar nicht geben (siehe Kasten „An Newton kommt kein Stabi vorbei“).

Anlauf, Absprung, Energieaustausch mit dem Stab – das alles werde ich heute im Lauf des Tages hautnah erleben. Um 9 Uhr geht es los. Karsten Dilla rückt an mit einer Ladung Stäbe auf den Schultern. Er gehört mit einer Bestleistung von 5,72 m im Freien zu den Top-Springern in Deutschland. Dilla ist der erste von fünf Überfliegern, die sich heute im Schmuckkästchen einer umfangreichen Leistungsdiagnostik unterziehen. Bevor es losgeht, wird der Modellathlet mit sogenannten Markern bestückt. Insgesamt sind es 19 reflektierende Kügelchen, die an strategischen Stellen des Körpers wie Schläfen, Schultern, Ellbogen, Hände, Hüften, Knie und Füße aufgeklebt werden. Auch der Sprungstab wird mit einem Marker und einem reflektierenden Band präpariert. Und schließlich bekommt die Latte, die im Training durch eine elastische Schnur ersetzt ist, ihre Kennzeichnung. „Das ist die Basis für unser kinematisches Modell“, erzählt Schade. „Den Rest erledigen die Infrarot-Kameras.“

Davon gibt es zwanzig Stück, die in einem Kreis unter dem Hallendach montiert sind und ein Koordinatensystem rund um die Stabhochsprunganlage mit einem Volumen von rund 23 x 18 x 6 m definieren. Während der Springer mit seinem Stab in diesen Raum hineinstürmt, strahlen die Kameras infrarotes Licht aus. Das wird von den Markern reflektiert und von den Kameras wieder eingefangen. Nicht der Springer wird gefilmt, sondern die kleinen Kügelchen auf seiner Haut. „Die Kameras sind so angeordnet, dass möglichst viele davon einen Marker sehen können“, erklärt Schade das Prinzip. „Je mehr das sind, desto besser wird die 3D-Darstellung im Rechner.“ Motion Capture ist der Fachausdruck für diese automatische Bewegungserfassung. Mit der Technik wird im Rechner ein digitaler Zwilling des Springers inklusive Stab aufgebaut. Diese Strichmännchen oder „Stick-Figures“ sind Rohdaten und gehören zur Basis für alle weiteren Berechnungen. „Ich sitze hier am Bildschirm und ein Kollege an einem anderen Rechner kümmert sich um die Datenerfassung“, beschreibt Schade die Arbeit an diesem biomechanischen Bewegungslabor. „Wir sind vernetzt und er schiebt mir die Datensätze rüber, nachdem er sie auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft hat.“ Das ist notwendig, denn der Athlet kann zum Beispiel im Sprung einen der aufgeklebten Marker verlieren. Oder das System identifiziert einen Handgelenksmarker als Kopfmarker, wenn die beiden nah aneinander vorbei gehen. „Dann wird der Kopf plötzlich viel größer“, so Schade.

Die Infrarotkameras sind synchronisiert mit einer Highspeed-Kamera, die an der Wand in Höhe des Einstichkastens montiert ist und seitlich auf den Sprung schaut. Das ist der gewohnte Blick des Trainers im Wettkampf und auch der des Athleten auf seinen eigenen Sprung in der Analyse. Die Stick-Figures lassen sich am Bildschirm auf das reelle Bild der Highspeed-Kamera legen. „Wir haben ein Gespür für die 3D-Darstellung und erkennen schnell, was im Sprung verändert werden muss“, erklärt Schade. „Die Überlagerung der beiden Bilder hilft uns dabei, unsere Erkenntnisse an Trainer und Springer weiter zu geben.“

Die Bewegungserfassung ist nur eine Komponente des Messplatzes. In der Anlaufbahn sind außerdem drei Kraftmessplatten des amerikanischen Herstellers Bertec eingelassen, mit denen die sogenannten Bodenreaktionskräfte erfasst werden. Das sind die Kräfte, die der Athlet auf den Boden ausübt. Aufgezeichnet werden der letzte Anlaufschritt und der Absprung. Dazu befinden sich in den Platten Dehnungsmesstreifen von Kistler. Das Unternehmen mit Sitz in Winterthur hat sich auf die dynamische Messung von Druck, Kraft, Drehmoment und Beschleunigung spezialisiert.

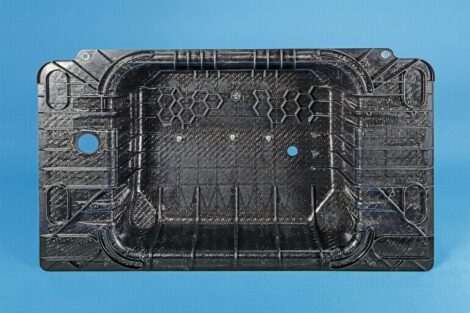

Aber es geht noch weiter. Für die heutige Leistungsdiagnostik wurde die Matte nach hinten verschoben und der normale Einstichkasten mit einer Platte verschlossen. Stattdessen rammen die Athleten den Stab nun in einen speziellen dynamometrischen Einstichkasten, der direkt dahinter liegt und mit piezokeramischen Sensoren ausgerüstet ist. Damit werden die Kräfte gemessen, die der Stab auf den Kasten ausübt. Auch diese Sensoren stammen von Kistler. Kein Wunder, schließlich haben die Spezialisten aus der Schweiz die piezoelektrische Messtechnik erfunden. Die letzte wichtige Größe für die Sprunganalyse ist die Anlaufgeschwindigkeit des Springers, die mit Kameras innerhalb einer Teststrecke auf der Anlaufbahn gemessen wird.

Jetzt ist das Datenpaket komplett. Es stehen alle Informationen für eine sogenannte Energiebilanz zur Verfügung. Diese technische Möglichkeit ist das Herzstück der Anlage und der ganze Stolz von Dr. Falk Schade. Schon in seiner Dissertation während der zweiten Hälfte der neunziger Jahre hat er sich mit dem Energiekonzept im Stabhochsprung beschäftigt. „Seither haben wir intensiv in diesem Bereich geforscht“, so der Biomechaniker. „Und irgendwann haben wir uns gesagt: Das ist so cool, das müssen wir anwenden.“ Herausgekommen ist dabei ein Messplatz, der auf einem wissenschaftlich fundierten Konzept basiert, eine einmalige Kooperation zwischen Sportwissenschaft und Praxis. „Unsere Methoden sind abgesichert, die Energieparameter sind hochreproduzierbar“, versichert Schade. „Das muss auch so sein, denn sonst könnten wir keine Aussagen über einen analysierten Versuch machen.“

Die Energie ist im Stabhochsprung der Dreh- und Angelpunkt. Der heranstürmende Athlet mit dem Stab im Anschlag hat aufgrund seiner Anlaufgeschwindigkeit ein bestimmtes Maß an Bewegungsenergie im Körper, so etwas wie ein Startkapital. Wenn er den Stab in den Einstichkasten rammt und sich vom Boden abstößt, verliert er einen Großteil an Bewegungsenergie. Die wandelt sich um in Lageenergie, also Höhe, und Spannungsenergie, die im Stab gespeichert wird. Je stärker sich der Stab biegt, desto mehr Energie hat er aufgenommen. Jetzt rollt sich der Springer am Stab auf und erreicht die sogenannte L-Phase. Die heißt deswegen so, weil der Rücken des Sportlers einen Moment parallel zum Boden schwebt und die Beine im rechten Winkel nach oben zeigen. Von der Seite aus betrachtet liegt der Körper wie ein großes L in der Luft.

Der Stab ist in diesem Augenblick maximal gebogen und gibt jetzt die Spannungsenergie an den Sportler zurück, der sich zugleich in die I-Position streckt und weiter an Höhe gewinnt. Wie ein großes I steht der Athlet senkrecht in der Luft, der Kopf ist der unterste Körperteil. Jetzt folgt der Drehumstütz, bei dem der Athlet nochmal Arbeit am Stab verrichtet und Energie in das System pumpt. Er geht quasi am Stab in den Handstand und dreht sich dabei um 180 Grad um die Körperlängsachse. Am Ende stößt er sich vom Stab ab und überquert bäuchlings die Latte. „Das gelingt aber nur, wenn noch ein Rest an Bewegungsenergie zur Verfügung steht, der nicht in Höhe umgemünzt wurde“, so Schade. Für einen gelungen Versuch braucht der Sportler am Scheitelpunkt seines Fluges eine horizontale Geschwindigkeit von 1,2 m/s, sonst fällt er auf die Latte. Glückt auch diese letzte Phase, folgt der gemütliche Teil der Übung. Die Lageenergie wandelt sich vollständig zurück in Bewegungsenergie und der Athlet fällt entspannt aus einer Höhe von 6 m mit dem Rücken in die Matte, wo sich alle Energie in Wärme umwandelt.

Mit den erhobenen Daten – also Anlaufgeschwindigkeit, Kräfte am Absprung und im Einstichkasten, Kinematik und Deformation des Stabes – kann Schade praktisch zu jedem Zeitpunkt eine Energiebilanz ziehen. Interessant ist zum Beispiel, wie sich die Energien kurz nach dem Absprung verteilen. Wie viel Power steckt im Stab, wie viel im Springer und vor allem: Wie viel davon ist verloren gegangen? „Wenn der Athlet abspringt und einsticht, bekommt er und der Stab einen Schlag ab“, umschreibt Schade diesen Augenblick. „Das sind die Kräfte, die den Körper abbremsen.“ Dabei geht Energie verloren. Im Stab sind das etwa 10 %. Einiges bleibt im Einstichkasten liegen, wo der Stab während des Versuchs tanzt und reibt. Aber auch im Körper des Springers, vor allem im Absprungbein, verschwindet Energie auf nimmer Wiedersehen, die eigentlich für die Sprunghöhe vorgesehen war. „Die Energie im Athleten rechnen wir in Joule pro Kilogramm“, erklärt Schade. „Im Absprungbein können 3 bis 5 Joule pro Kilogramm stecken bleiben“. Dieser Energieverlust lässt sich übrigens leicht in Höhe umrechnen: 1 J/kg entspricht 10 cm. Spätestens jetzt wird die Energiebilanz konkret.

Wenn es richtig gut läuft, dann stehen 10 bis 15 s nach dem Sprung alle wichtigen Parameter zur Verfügung. Hierzu gehören

- Energieverlust im Absprungbein,

- Energieverlust im Einstichkasten,

- Gesamtenergiebilanz Einstich und Absprung,

- Energiebilanz von Boden verlassen bis maximale Stabbiegung und

- Energiebilanz von maximaler Stabbiegung bis Stabstreckung.

In den Tabellen und Grafiken auf dem Bildschirm erkennt Schade sofort, wo Energie sich nicht in Höhe verwandelt und im Körper als Wärme verloren geht. Er sieht aber auch, wenn Energie verpufft durch überflüssige Bewegungen und Rotationen, die nicht höhenwirksam sind. Deswegen kann er den Springern jede Menge Hinweise geben, was sie beim nächsten Mal tun können, um weiter nach oben zu kommen. Ein Tipp lautet oft: Steiler oder flacher abspringen. „Man kann in einem Winkel zwischen 19 und 22 Grad abspringen“, erklärt Schade. „Wenn der Athlet flacher abspringt, behält er mehr Horizontalgeschwindigkeit und er hat weniger Energieverlust im Absprungbein.“ Aber es verändert sich dabei auch die Geometrie des Sprungs, was wiederum berücksichtigt werden muss. Eine andere Empfehlung könnte sein, sich näher am Stab aufzurollen. So kann die Energieübertragung vom Stab auf den Athleten besser funktionieren und mehr Höhe bringen.

Da stellt sich automatisch die Frage, ob ein Trainer ohne Messplatz auch so tiefe Einblicke in die Sprünge seiner Schützlinge hat und vergleichbare Hinweise geben kann. „Das Coaching hat schon immer über Erfahrung, Ideen und Konzepte funktioniert“, weiß Schade. „Aber hier am Messplatz haben wir jetzt objektive Daten über die Effektivität von Bewegungsphasen. Das erschließt dem Coaching eine neue Perspektive.“ Die Trainer reagieren unterschiedlich. Manche bestätigen die Daten aus dem Messplatz, andere können damit wenig anfangen. Aber Schade war früher selbst aktiver Zehnkämpfer und arbeitete danach lange als Coach. „Ich komme aus der Praxis“, erzählt der Kölner. „Deswegen bekomme ich den Transfer eigentlich ganz gut hin. Es gibt eben Trainer, denen ist die Biomechanik ferner als anderen.“ Deswegen sei das Ganze ein Abstimmungs- und Erziehungsprozess, aber auch ein Bildungsprozess. Der Trainer muss nicht alle Zahlen und Tabellen auf dem Bildschirm verstehen, aber es sei wichtig, dass er die Daten annimmt und mit ins Kalkül zieht.

Die Athleten, die sich an diesem Tag in Leverkusen der Diagnostik unterziehen, sind von dem Messplatz überzeugt und sehen darin einen Mehrwert. Das ist aber nicht bei allen so, die Akzeptanz ist laut Schade durchwachsen: „Es gibt auch viel Ablehnung, manche haben keine Lust, sich innerlich darauf einzustellen.“ Und in einer Individualsportart sagen die Athleten meist, in welche Richtung die Reise geht und die Trainer unterstützen. Im Stabhochsprung ist das sehr ausgeprägt. Hinzu kommt, dass sportliche Erfolge nicht durch den Messplatz garantiert sind. „So einfach ist das nicht“, sagt Schade. „Es gibt immer wieder kleine Hinweise, die kurzfristig zu einem Erfolg führen, aber am Ende hängt das Wettkampfresultat von vielen Faktoren ab“. Ein großer Titel ist die Leistung eines gesamten Teams, zu dem Trainer, Biomechaniker, Ärzte und Physiotherapeuten gehören. Und natürlich der Athlet, der am Ende allein springen muss. „Aber es sollte sich niemand hinstellen und sagen, dass die oder der wegen mir so hoch gesprungen ist“, ist Schade überzeugt. „Das ist Quatsch und kommt zu Recht nicht gut an.“

Alles in allem hat der Messplatz eine knappe halbe Million Euro gekostet. Finanziert wurde er zu 50 % vom Bund und zu 40 % vom Land Nordrhein-Westfalen. Den Rest hat der Verein getragen. Nichts ungewöhnliches für mischfinanzierte Projekte. Dass die Anlage aber nur viermal im Jahr genutzt wird, hat mich als langjähriger Redakteur des Industrieanzeigers allerdings verwundert. Wenn bei einem typischen Mittelständler eine Maschine in dieser Preisklasse auch nur einen Tag steht, dann ist das der größte anzunehmende Unfall und der Geschäftsführer springt im Viereck.

„Bei uns ist das ein anderer Ansatz“, so Schade. „Wir generieren Leistung, keine Produkte.“ Teure Trainingsgeräte zum Beispiel werden nur so lange eingesetzt, wie sie die Leistung steigern. Ist das nicht mehr der Fall, dann bleiben sie liegen, bis sie wieder gebraucht werden. „Wir nutzen die Geräte nicht ständig, nur weil sie teuer waren“, stellt Schade klar. Bei dem Messplatz ist das nicht anders. Der macht vor allem Sinn vor Beginn der Freiluftsaison und dann noch einmal im Herbst. Die restliche Zeit bleibt er eingepackt.

An diese Sichtweise muss man sich erst mal gewöhnen. Aber ich sage Ihnen eins: Stabhochsprung aus nächster Nähe ist faszinierend. Da vergisst man schnell die wirtschaftlichen Zwänge.

An Newton kommt kein „Stabi“ vorbei

Beim Stabhochsprung spielt die Energie eine Schlüsselrolle. Im Gegensatz zu anderen Disziplinen in der Leichtathletik kann der Athlet nach dem Absprung dem Gesamtsystem noch Energie zuführen, weil er während des Versuchs Arbeit am Stab verrichtet. Das muss er auch, denn sonst käme er niemals über eine Höhe von 5 m hinaus (*) und den aktuellen Weltrekord von 6,16 m dürfte es gar nicht geben. Um das zu verstehen, genügt ein kleiner Ausflug in die klassische Mechanik, wie sie einst Sir Isaac Newton formulierte: Der anlaufende Athlet hat im Moment des Absprungs eine Bewegungsenergie im Körper, die sich mit der Formel

EB = ½mv²

berechnen lässt. Der Platzhalter m ist dabei seine Masse und v steht für die Anlaufgeschwindigkeit. Im Laufe des Sprungs wandelt sich die Bewegungsenergie über Spannungsenergie, die im Stab zwischengespeichert wird, in Lageenergie um. Letztere lässt sich noch einfacher berechnen mit der Gleichung

EL = mgh,

wobei m wieder die Masse des Athleten ist, h die erreichte Höhe und g die sogenannte Erdbeschleunigung mit einem aufgerundeten Wert von 10 m/s². Geht man davon aus, dass der Springer in einem perfekten Versuch keine Energie verliert und sich somit die Bewegungsenergie vollständig in Lageenergie umwandelt, kann man die rechten Seiten der beiden Formeln gleichsetzen und erhält

½mv² = mgh.

Löst man dieses Gebilde nach h auf und setzt für g den aufgerundeten Wert ein, erhält man

h = v²/20.

Die Sprunghöhe ist nur noch eine Funktion der Anlaufgeschwindigkeit, da sich die Masse herausgekürzt hat. Der Springer kann – rein theoretisch – so viel wiegen wie er will. Praktisch natürlich nicht, das ist der Unterschied zwischen Physik und Sport. Setzt man in der letzten Gleichung für v den Wert 10 m/s ein, kommt man auf eine Sprunghöhe von 10²/20 = 5 m. Das ist laut Newton die Grenze, mehr Energie steht nicht zur Verfügung. Und ein schnellerer Anlauf ist nicht menschenmöglich. (ub)

(*) Der Biomechaniker Dr. Falk Schade, der im Beitrag zitiert wird, merkt an dieser Stelle an, dass die Höhe des Körperschwerpunkts des Athleten beim Absprung (etwa 1 m) noch auf die 5 m aufaddiert werden muss. Dann wäre die maximale Sprunghöhe 6 m.

„Ein Profi weiß, wann er den Sprung abbrechen muss“

Bundestrainer Jörn Elberding ist davon überzeugt, dass die Gefahren im Stabhochsprung beherrschbar sind.

Herr Elberding, Sie sind Bundestrainer Stabhochsprung Männer und seit 2012 zusätzlich Teamleiter. Welche Aufgabenfelder decken Sie ab?

Wir Trainer sind generell die eierlegende Wollmilchsau. Ich bin zuständig für die Koordination der kompletten Disziplin. Dazu gehören Lehre, Trainereinsatz und die Verknüpfung zur Wissenschaft. Ich organisiere auch Überseetrainingslager für zwanzig Leute inklusive Stabtransport.

Wie reist es sich mit über fünf Meter langen Stäben?

Das Reisen mit Stäben ist ein besonderes Thema. Das fängt damit an, dass jeder von uns einen Dachgepäckträger auf dem Auto hat. Eigentlich braucht auch jeder Springer ein Auto und wenn es nur ein alter Fiesta ist, denn Stäbe müssen wir ständig bewegen. Problematisch wird es regelmäßig bei Auslandsreisen, wenn die Stäbe zu spät oder gar nicht ins Flugzeug verladen werden. Die sperrigen Dinger werden gerne mal liegen gelassen, das ist einfach so. Damit wir bei einer großen Meisterschaft nicht ohne unser wichtigstes Handwerkszeug dastehen, verschicken wir sie schon eine Woche früher. Dem ehemaligen Stabhochspringer Tim Lobinger ist mal ein ganzer Satz in den USA abhanden gekommen. Nach fünf Jahren hat er sie wieder gefunden.

Wie kommt ein junger Mensch auf die verrückte Idee, ein „Stabi“ zu werden?

Zum Beispiel während eines Stabhochsprung-Meetings. Es gibt tolle Veranstaltungen wie das Springen vor dem Aachener Dom. Da stehen viele Jungen und Mädchen in der Menge und schauen fasziniert zu, wie sich die Cracks über 5,80 m wuchten. Und die Kleinen denken sich dann: Toll, das will ich auch machen! Oder ein bereits aktiver Leichtathlet interessiert sich für den Mehrkampf. Dann kommt man um den Stabhochsprung nicht herum, jedenfalls nicht die Männer.

Wie fängt man eigentlich an, was sind die ersten Schritte?

Hin und wieder arbeite ich auch noch mit Kindern. Bei denen geht es dann los mit Purzelbaum vorwärts und rückwärts. Danach hört es bei vielen schon auf. Ein Rad schlagen links und rechts, aus dem Handstand abrollen, Rolle rückwärts in den Handstand und so weiter. Das sind die Grundvoraussetzungen, um sich im Raum kontrolliert zu bewegen. Später geht es weiter mit dem Stab. Wie halte ich das Teil überhaupt? Der Stab wird nicht von den Muskeln, sondern von den Knochen getragen. Die Muskeln müssen locker bleiben. Schließlich folgen die ersten Sprünge in der Ebene und danach von einem Kasten. Wichtig ist in jedem Fall ein Trainer, der weiß, wie man Anfänger schrittweise aufbaut. Stabhochsprung ist nichts für Autodidakten.

Wer bringt sich denn Stabhochsprung selber bei?

Da gibt es einige, die sich das zutrauen. Vor allem in den USA sind viele autodidaktisch unterwegs. Die holen sich ein Buch und bringen sich das gegenseitig bei. In den Staaten habe ich mal eine Matte mit einem großen, roten Kreuz in der Mitte gesehen. Ich fragte, was es damit auf sich hat. Das ist unsere „präferierte Landezone“ war die Antwort. Wir schmunzeln darüber, aber die meinten das ernst.

Was ist denn die größte Gefahr beim Stabhochsprung? Der Stab, der beim Absprung bricht?

Nein, aber eine Gefahr, die der Springer nicht kontrollieren kann. Es gehört zur Karriere eines Stabhochspringers einfach dazu, dass der Stab bricht. Aber das passiert selten, weniger als einmal im Jahr. Gefährlich sind die umherfliegenden Teile, die einen treffen können. Die fliegen bis zu sechzig Meter weit. Das eigentliche Problem aber ist, dass der Stab in der größten Biegung bricht. In dieser Phase rollt der Springer auf. Diesen Impuls behält er bei, dreht einen Salto rückwärts und landet unkontrolliert auf der Matte, manchmal auf dem Kopf. Dann ist die Halswirbelsäule gefährdet.

Aber das meiste kann der Athlet steuern?

Ja, wenn er gut ausgebildet ist. Dann merkt er spätestens beim Absprung, ob der Sprung gefährlich wird. Zum Beispiel wenn er den Absprungpunkt unterläuft. Dann steigt er zu steil und läuft Gefahr, auf dem gleichen Weg zurück zu fallen und im Einstichkasten zu landen. Da passieren die schlimmsten Unfälle. Ein Profi zieht nur Sprünge durch, die ihn zur Mitte der Matte bringen. Auch wenn er seitlich abdriftet, kann er jederzeit die Aufrollbewegung abbrechen. Wichtig ist, dass er immer den Stab festhält. Lässt er den los, gibt er auch die Kontrolle ab.

Trotzdem gibt es immer wieder Sprünge mit tödlichem Ausgang.

Das ist leider so. Und es gibt fatale Situationen, die der Springer nicht kontrollieren kann. Etwa wenn ihm der Stab beim Runterfallen unter das Trikot gerät und ihn irgendwo am Kopf erwischt. Ein Jochbeinbruch ist dann eine typische Verletzung. Aber es kann noch schlimmer kommen, wenn sich der Stab in der Hose verfängt. Ich kenne zwei Springer, die mit einem Hodenabriss im Krankenhaus landeten. Das sind die dunklen Seiten des Stabhochsprungs, aber die sind auch nicht dunkler als in anderen Sportarten.